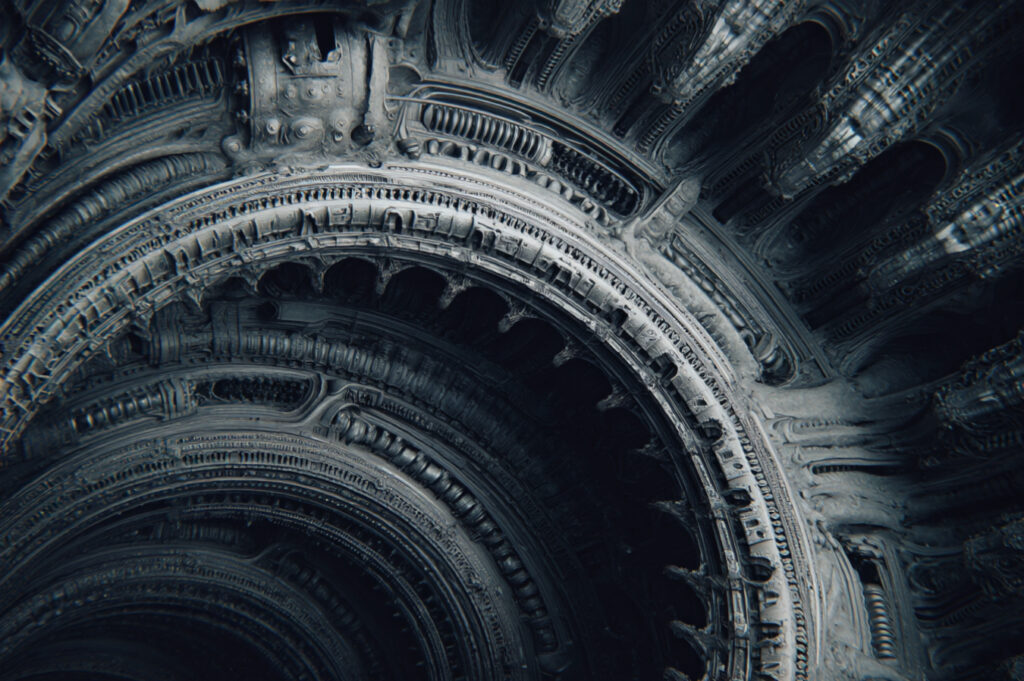

Era il 1979 quando il mondo vide Alien per la prima volta, scoprendo così le creazioni distopiche, inquietanti e surreali di H.R. Giger, che, armato di aerografo, aveva dato vita ad un nuovo modo di concepire la fantascienza. Le sue creazioni visionarie e disturbanti, fatte di canre, ossa e metallo, mostrano un mondo dove corpo e macchina sembrano fondersi in un unico organismo.

Il concetto di umanità in Giger va a sezionarsi, concependo il corpo come spazio di ibridazione tecnologica connotato da un conturbante quanto vivo erotismo, dove il desiderio e l’incubo sembrano stringersi in modo indissolubile e disturbante.

Con la sua opera, Giger, non racconta solo la dicotomia fra la repulsione e l’attrazione verso una realtà distopica fatta di macchine che divorano e contaminano gli esseri umani, bensì anticipa il filone narrativo e l’estetica del cyberpunk, che fa del corpo umano il suo campo di battaglia fra materia organica e tecnologia.

Certo, Giger non è un artista cyberpunk in senso stretto, la sua passione per la bio-meccanica affonda le sue radici nel surrealismo di Bosch e Dalì , da un’ossessione per l’eros e per il fascino del caos, tuttavia nelle sue opere si trovano già le fondamenta di tutti quei temi che il cyberpunk porterà alle estreme conseguenze. Giger, in sintesi, annuncia l’idea perversa di un’umanità che cede parti di se stessa alla tecnologia, ed è qui che inizia il confine con il Cyberpunk vero e proprio, che concepisce l’idea del corpo non come tempio, come una realtà inviolabile, ma come interfaccia, come spazio ibrido da potenziare in una continua metamorfosi.

Ed è proprio il corpo ad essere il centro di questa trasformazione: braccia meccaniche, elettrodi, cavi e tubature mutano gli uomini in macchine iper-performanti, a metà fra vittime e privilegiati.

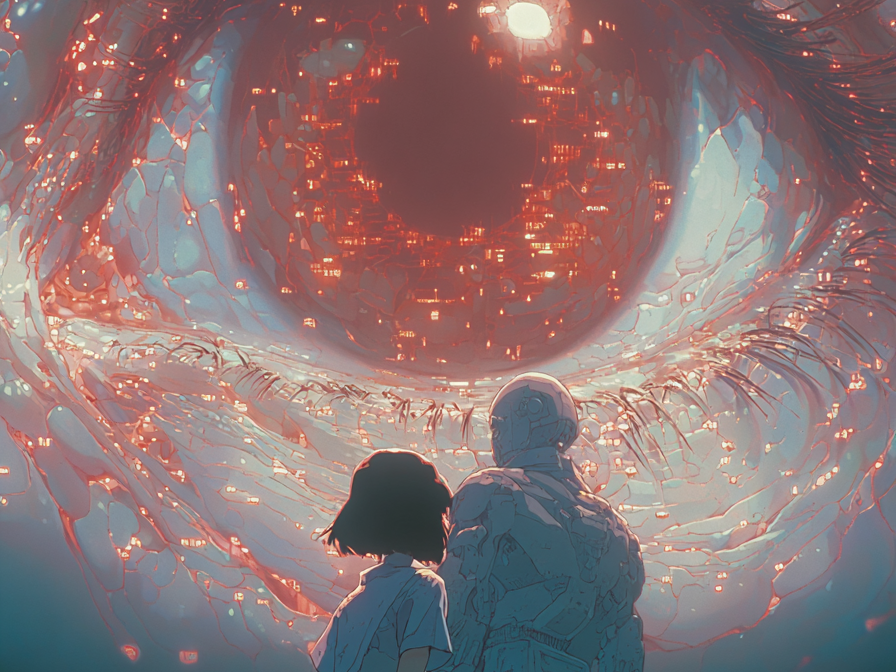

Il centro di queste modifiche non è tuttavia l’involucro umano, bensì l’identità. Se infatti personaggi come Tetsuo (Akira, 1988) rappresentano la mutazione incontrollata del corpo che diviene macchina, personaggi come Motoko Kusanagi (Ghost in the Shell, 1995) incarnano la fluidità identitaria del post-umano. Il suo corpo non è un’entità stabile, ma è replicabile, intercambiabile. L’identità non vive quindi più nella materia ma nella coscienza – reale e virtuale.

Il Cyberpunk, quindi, non si riduce solo ad una trasformazione fisica, fra corpo e macchina, ma porta questa fusione alla mente, contaminando la percezione che l’uomo ha di se stesso e del suo spazio vitale, trasformando il corpo in uno specchio della psiche e la città in un organismo di trasformazione, permeabile, modulare eppure connessa.

La città, archetipica del cyberpunk, ad esempio, è la Tokyo che ci viene mostrata da Mamoru Oshii nel suo Ghost in the Shell, dove la realtà urbana non fa mai solo da sfondo ma sembra diventare un’estensione della psiche dei suoi abitanti, la cui identità si trova frammentata fra luci al neon, grattacieli, vicoli e macchine, come in una sorta di ansiogeno labirinto dove muoversi fra percezione e realtà.

La città cyberpunk è claustrofobica e opprimente, un luogo dove corpo e spazio umano si confondono. Qui riaffiorano temi Freudiani, fra paura dell’inconscio, proiezione, manipolazione della memoria e identità frammentata, in un mondo in cui la tecnologia non è accessoria ma organo vitale, parte della coscienza e della psiche. In questo senso la città è come il secondo corpo dell’uomo, perchè come lui è vulnerabile, plasmabile, solcata da cicatrici e affascinante ma inquietante insieme, esattamente come gli Alieni di Giger. Corpo, mente e spazio vitale diventano così tre facce dello stesso organismo, inseparabili e mutevoli, come un inconscio collettivo segnato da traumi ed ossessioni.

L’Estetica e la narrazione del Cyberpunk, con la sua distopia e il suo fascino inquietante, hanno affascinato scrittori, fumettisti, designer, sviluppatori e registi, dagli anni 80 ad oggi: si sono già citati i magistrali Akira e Ghost in the Shell, ma il filone del cyberpunk ha plasmato anche i grandi film di Hollywood come Blade Runner e Matrix, ed è diventato poi ambientazione di videogiochi come Final Fantasy VII e il più recente Cyberpunk 2077.

Ma forse oggi il Cyberpunk non è più solo immaginazione, ma una versione amplificata del presente. Certo, non viviamo fra corporazioni, piogge acide e criminali con gambe bioniche, ma la tecnologia si è insediata in tutti quegli algoritmi invisibili che influenzano le nostre vita. Reti neurali artificiali, deepfake, intelligenze artificiali, sono tutti innesti che fanno ormai parte dell’organismo sociale.

Paradossalmente questa estetica ha ormai perso la sua funzione di avvertimento, le sue visioni sono ormai parte della nostra vita e la sua estetica ha quasi perso il suo ascendente profondamente sovversivo.

Ma forse è proprio questa la nuova funzione del genere, non tanto creare mondi alternativi, ma darci gli strumenti per rileggere il nostro.

Perchè il cyberpunk non è il futuro, non più.