Cosa rende San Sebastiano, il santo protettore degli atleti e uno dei santi più importanti della cristianità, una vera icona queer? Vi sorprenderà, ma la risposta forse va cercata in Guido Reni.

Sì, perchè infatti Guido ci mostra un Sebastiano estremamente giovane, atletico e tremendamente bello. Non si può fare a meno di notare il languore della figura del santo, che si presenta come una figura androgina, nuda, coperta pigramente da un panno bianco e legata ad un albero mentre accetta le due frecce che lo trafiggono senza procurargli nessun dolore apparente.

Con questa figura fluida, bella e quasi ammiccante, il Reni ci offre una rappresentazione del santo la cui poetica sta interamente nel corpo: un corpo, però, che è quasi estatico, a metà fra il sacro e il peccaminoso. Sebastiano si offre allo sguardo esponendo il suo corpo morbido, sensuale, quasi erotico mentre viene trafitto, penetrato. Guido Reni quindi ci mostra un Sebastiano che è santo, certo, ma è desiderabile, delicato eppure virile, mascolino eppure femminile, dolorante eppure in estasi, come attraversato da un gioco di dualismi: due significati opposti che però convergono in un unico simbolo, un unico significante.

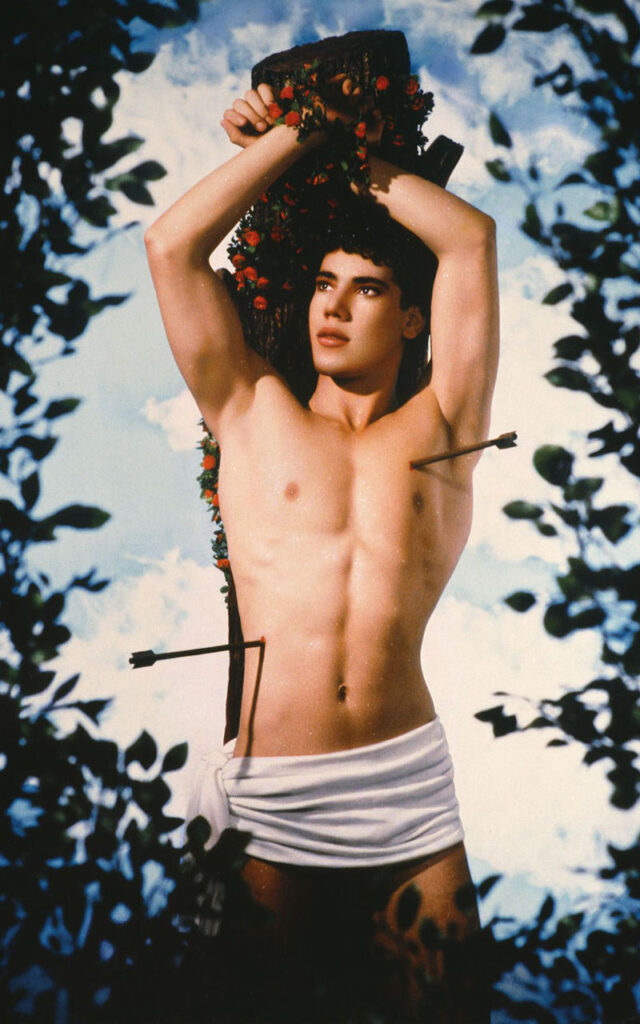

Ambiguità quindi, è la parola adatta per un santo come San Sebastiano, che, irriverente, non temeva nel mostrare il proprio corpo, e forse è questa la ragione per cui nei secoli, l’amore per questo santo non è mai svanito. Ancora nel ‘900, infatti, non è raro trovare rappresentazioni del santo, che viene elevato alla stregua di un Sex Symbol ante-litteram, quasi fosse la materializzazione di un gusto proibito, che solo tramite una figura santissima come la sua poteva essere esorcizzato. L’interesse per la sua figura nella cultura del secolo scorso, non a caso, fa capolino in contesti dichiaratamente queer, i quali, per le loro rappresentazioni, guardano sempre al modello di Guido Reni: bellissima e quasi seducente, con una vena Kitsch, è la visione del santo che Pierre et Gilles ce ne danno nel 1987. L’opera è esplicita, il messaggio è chiarissimo, i tratti quasi effemminati del giovane non lasciano dubbio alcuno, e ancora una volta ci troviamo di fronte alla potenza seduttrice di un santo, per il quale il confine fra arte ed erotismo appare assolutamente labile.

La potenza quasi carnale di questo soggetto emerge per altro molto bene dall’episodio – quasi burlesco – che vede coinvolto proprio il Sebastiano di Guido Reni e lo scrittore giapponese Yukio Mishima, che si ritrovò a provare, quasi suo malgrado, una vera e propria attrazione per il santo in questione.

Allargando la nostra visione quindi, e partendo dai caratteri duplici che la riflessione su San Sebastiano ci ha permesso di individuare, ci accorgiamo di come la nostra epoca sia popolata da “Sebastiani” – scusate il neologismo – ovvero da figure dubbie, ambigue, che partono dalla retorica fluida del corpo per esprimere ora l’estasi ora il disagio.

Alla fine del secolo scorso è impossibile non pensare ad una figura come Boy George, che sulla dicotomia del suo genere ha impostato una carriera, oppure a figure come Arca, DJ e Producer Transgender di origini venezuelane che proprio su questa tematica ha impostato la sua poetica e la sua arte, raccontandoci il dramma del non appartenere al proprio corpo con una musica scomposta, metallica, fratturata, trafitta da frecce, ma pregna di una malinconica estasi.

È proprio in questa bellezza malinconica, quindi, che oggi risiede l’eredità di San Sebastiano. Laddove le frecce sono la sofferenza di chi non appartiene al proprio corpo, di chi si abbandona agli eccessi, è lì che la bellissima ambiguità di cui ci ha parlato Guido Reni continua a sopravvivere nella nostra epoca.