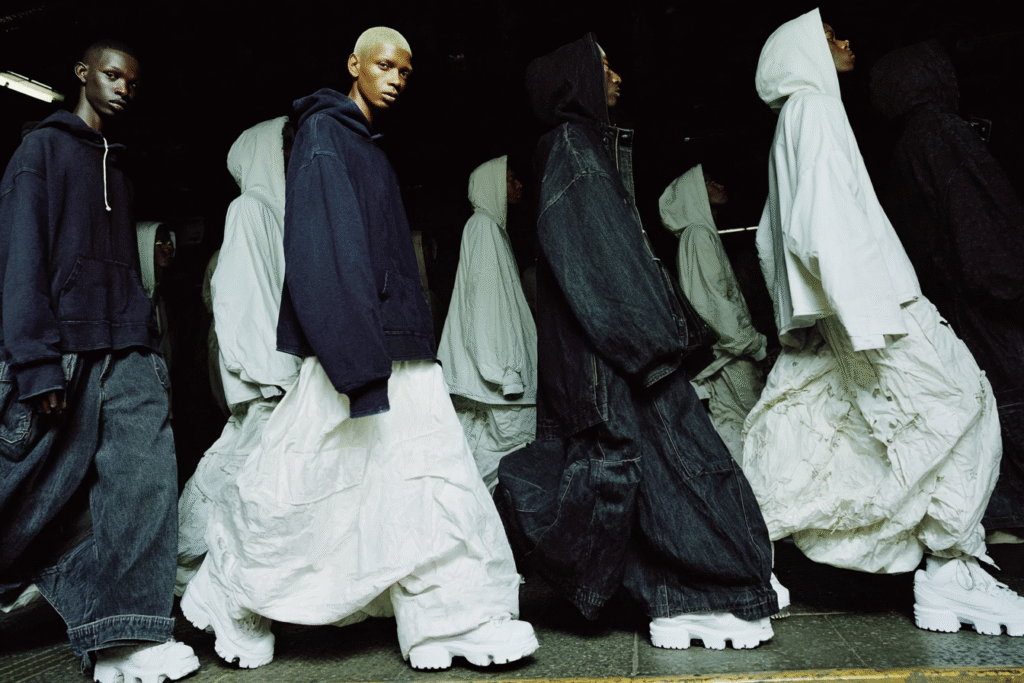

Basta osservare la metro di una qualsiasi città del mondo per accorgersi di centinaia di persone che si muovo assieme, ognuno verso la propria destinazione, eppure, queste appaiono quasi come una massa uniforme: stessa sneaker bianca, stessa felpa oversize, stessi jeans.

Quelle che sono migliaia di individualità diverse, all’apparenza, sembrano muoversi come un unico corpo, creando quasi un coro visivo.

È il paradosso del nostro tempo: oggi la moda è andata in contro ad un processo di democratizzazione che ha portato alla nascita di migliaia di brand, ognuno diverso dell’altro, eppure tutti mossi dalla promessa di vendere unicità, di offrire alternative. Nonostante ciò sembra assurdo assistere all’inversione di tendenza per cui nonostante le promesse di libertà assoluta, di unicità radicale e di migliaia di capi fra cui scegliere, alla fine, il risultato finale, sembri sempre convergere.

E si, è sempre stato così.

Ma perchè e come siamo finiti allora in questa uniformità estetica? Perchè nell’epoca in cui ogni gruppo culturale mira a farsi riconoscere, finiamo sempre per parlare la stessa lingua visiva?

La risposta va cercata nella cultura dell’abito e nel concetto di appartenenza. È banale dirlo, ma da sempre l’abito ha fatto il monaco, e la scelta di un capo o di un altro non è mai stato un atto neutro. Inevitabilmente, quello del vestiario è il primo biglietto con cui ci si presenta a qualcuno, e dietro ogni scelta risiede una presa di posizione, come se questo fosse un modo di dire al mondo a cosa si appartiene e contro cosa ci schieriamo.

In questo modo è stata dalla scelta dei vestiti che si sono iniziati a riconoscere i primi movimenti di tendenza o gli ascoltatori di un determinato genere musicale. Pensiamo ovviamente all’abusata e ormai snaturata estetica del Metal, del Punk o del Rock, sino ad arrivare all’Hip Hop, che aveva preso forma con i suoi baggy jeans e le sneakers rigorosamente firmate. Erano estetiche nate ai margini, che puntavano ad essere divisive e che in qualche modo volevano rivendicare un rifiuto della mentalità borghese. Non era una questione di moda, era un segnale sociale: un modo di dichiarare un’appartenenza non solo estetica ma anche ideologica.

Era una questione di statement.

Quello che era gesto di ribellione, tuttavia, è stato poi assimilato, sino ad essere assorbito dal tessuto sociale, e quindi è stato ripulito e trasformato in trend globale.

Insomma, è come se ciò che prima segnalava una posizione radicale oggi fosse diventato normale, accettato, reso formula e cristallizzato.

È in questo passaggio che si intravede la radice dell’omologazione: che quindi non è una cosa imposta dall’alto, ma è come un destino inevitabile di qualsiasi linguaggio visivo, che da frattura si trasforma in codice.

L’idea della moda come codice tribale è osservabile anche oggi, tuttavia, se negli anni ’80 i paninari o i punk erano “tribù urbane” che si esprimevano in un luogo fisico, oggi i linguaggi visivi nascono e si diffondo online, senza confini geografici. È il bello di internet no? Posti un outfit a Napoli e ti mettono like da Seoul.

Anche se la logica è la stessa, tuttavia, c’è una differenza abissale, e questa sta nella velocità. Una volta servivano anni per fare il passaggio dalla sottocultura al mainstream, oggi invece il tutto si risolve in pochi mesi in un processo per cui un’estetica nasce, si consolida, va in hype e passa di moda con la rapidità di una challenge.

Il risultato di questa velocità, anche se teoricamente da più scelta al consumatore, è che i linguaggi visivi perdono la loro forza identitaria e si trasformano in linguaggi globali.

È in questa transizione che si annida, in effetti, il cuore dell’omologazione visiva contemporanea. Oggi il bisogno non è quello di dichiarare appartenenza, è quello di essere riconoscibili, leggibili, e a volte invidiati.

Ovviamente dietro l’uniformità estetica non c’è solo una radice culturale, ma anche e forse sopratutto commerciale. L’industria ormai lavora come una macchina di replicazione, rendendo la moda una macchina di replicazioni. Tutto cambia nel giro di poche settimane, con l’alternarsi delle micro-tendenze, in un flusso costante di continui cambi di vetrina insostenibili anche dal punto di vista produttivo.

La moda vive ormai in un processo di standardizzazione che non riguarda solo il basso, il fast-fashion, ma anche il lusso – l’alta moda. E se questa nasce, in teoria, per creare oggetti virtualmente eterni, oggi invece si occupa di creare status, e lo status, per affermarsi, deve passare dalla riconoscibilità, e quindi dall’uniformità.

In questo scenario la moda è un linguaggio visivo semplificato, per cui non fa molta differenza indossare un capo da 30 o da 3000 euro, ciò che conta è essere riconoscibile, leggibile e apprezzabile.

Dietro a tutto ciò però non si può incolpare passivamente chi acquista, dietro ad una scelta del look giusto si cela infatti un atto di prudenza culturale, per cui se sei facilmente riconoscibile nessuno giudica, nessuno fa domande, e in questo senso l’invisibilità dello standard per qualcuno è solo un valore aggiunto.

Dietro tutto questo processo, quindi, si cela in realtà una profondissima e diffusissima ansia sociale, per cui sembrare incomprensibili e fuori dal coro fa più paura che sembrare tutti uguali.

È proprio in questa tensione fra leggibilità e individualità che si gioca gran parte dell’estetica contemporanea.

Certo, parlare di omologazione vuol dire camminare su una linea sottile, sopratutto perchè ci si apre al rischio altissimo di scadere nel moralismo o nella nostalgia spiccia. La verità, però, è che non solo l’uniformità estetica è sempre esistita, ma a dirla tutta non è neanche una condanna.

L’omologazione, in fondo, altro non è che il prodotto di una società che si basa sulla logica della velocità, in cui l’esigenza di riconoscersi in qualcosa è altissima.

Non siamo di fronte alla morte dell’individualità, stiamo semplicemente nel mezzo della sua trasformazione.

La domanda, quindi, non è se questo processo sia un bene o un male, ma se la società è davvero pronta per riconoscerlo per ciò che è: un nuovo codice visivo condiviso, che non nasce per celebrare l’unicità, ma per garantire la comprensione.